有斯之声|相知无远近,万里尚为邻——有斯公益小记者采访99+美国收养家庭的信使罗新女士

被采访人简介

罗新

1984年入读北京大学,第一批主修社会学的学生之一。也是北大84级校友群的群主。学习社会心理学和社会学的背景以及工作中开展社会调查和人口问题研究的经历,让她开始关注到不同人所面临的不同问题,体会到不同人群的悲欢离合与时代宿命。之后罗新老师赴美留学并定居。她注意到了一个特殊群体:被美国家庭收养的中国儿童,不少是有先天疾病或者残疾而需要特殊照顾的。收养家庭需要支付每个孩子的费用,把孩子当作自己的孩子对待。她简直不敢相信他们能坚持下来并战胜这样的挑战。她想为他们做些事儿,于是发起了关爱这些家庭的筹款活动,帮助这些孩子们实现一个个圣诞心愿,撰写文章分享这些家庭的爱心故事,让更多的人走近这些家庭,让更多的人一起帮助他们。

采访人简介

夏行健

现就读于上海建平中学西校,七年级,热爱围棋、阅读与户外运动。从五岁那年在美国第一次参与March of Dimes社区公益服务项目起,他开始了关爱中国留守儿童、山区困境儿童、海外残障小伙伴的各种公益服务,至今已有近8年公益服务经验。2021年与有斯公益结缘,参与了有斯读书会暑期阅读班(担任义工小讲师)、有斯公益小记者俱乐部以及一对一爱心助学项目。2023年3月,入选高铭远先生组织的中国青少年首次驾驶帆船挑战横渡英吉利海峡的活动。

以下为访谈实录:

行健:罗新老师,您好!感谢您接受我的采访。我读了很多篇报道您如何帮助那些收养中国残障婴孩的美国家庭的文章,很是感动和敬佩。我很想了解您是因为什么原因或契机而开始走上公益道路的呢?这些都是您利用个人业余时间去做的吗?

罗老师:好的,那我就先回答一下这个问题。首先这的确是我利用个人时间去做的,我在美国有一家小型的家族企业,算是我自己的一个工作吧。因为是自己的家族事业嘛,那我就有更灵活一些的业余时间。我这几年的业余时间主要是用来帮助美国那些领养中国残障婴孩的家庭。当然了这只是我做的公益的一部分,我以前还做过别的,因为我是北大84级校友的群主,所以我还带领北大84级的校友做过一些其他公益活动,比如疫情期间我们给湖北捐助了一些医疗用品,美国疫情爆发以后我们也捐赠了医疗用品,另外河南水灾我们也捐款了,所有这些都是我们做的一些事情。你问我是什么原因或者契机走上公益道路?因为我是学社会学的,我是1984年考到北京大学社会学系,我们系关注社会发展和社会问题,关注的是一些现实热点,所以我对这方面一直是比较关注的。看到疫情的影响、水灾、地震啊、或者是包括领养家庭遇到困难等,遇到这些事情我从自己专业角度出发都会比较关注,然后又因为我本身是北大84级群主,我可以发动很多人,再者我也有公众号,我可以写文章去影响更多的人,所以就通过各种契机把这些资源融合在一起,做一些力所能及的事吧。

行健:明白了,那我有一个问题,您说公益对于您是副业一样的东西,那您又是如何在做您的主要工作的同时有那么多时间来组织那么庞大的公益项目的呢?

罗老师:我自己是在美国有small business,我和家人开一个二手货的商店,所以实际上在商店里面工作。因为是一个家族企业嘛,所以不需要朝九晚五,不需要那么多的时间在店里面,所以个人的业余时间比一般的打工族要灵活一些。一般打工族可能九点多就要去上班,下午五点才下班,而且公司可能还很远,开车要一个多小时或者说是坐地铁,晚上回来又要一个多小时,总之这一天的时间可能就会比较紧张。而我则是运营自己的一个小企业,没有那么忙,这是一方面啦。当然啦,业余时间去做的一些事情,这种和我的兴趣啊,和我自己的投入啊有很多关系,我自己是比较喜欢去做这样一类事情,所以就花了很多时间在这个方面。

行健:所以也可以这么说,就是您的工作对于您来说有很多自由时间的,所以允许您能有比较多的时间用到公益服务上,对吗?

罗老师:对,就相对于打工族来说是相对自由一些,比如说我要是去探望领养家庭,有时候的话要两三天的时间,那我是完全可以抽出时间来的,因为这是自己的企业嘛,如果要是打工族的话,可能就要跟老板请假呀,可能就没有那么方便啦。

行健:嗯,好的,懂啦。那么您是怎样了解到美国有很多被收养的中国残障孩子的呢?收养残障孩子对这些美国家庭意味着什么?他们为什么要做如此艰难的事?

罗老师:嗯,我很久以前就知道美国家庭收养了很多中国孩子,多数是孤儿或者患有先天疾病或残疾需要特殊照顾的。因为我自己有两个女儿,他们在小学初中高中的时候,他们的同学都有被从中国领养过来的。这些孩子被领养到美国后,生活在美国家庭里,但是他们和黄皮肤,黑头发的孩子有一种天然的亲近,所以他们就会主动来接触我的女儿,和她成为好朋友,这样我就知道我周围有很多美国人收养中国孩子。这些被收养的孩子基本都是女孩,看不到太大的残疾,基本上和正常孩子是一样的。我接触到残疾孩子是2020年圣诞节的时候,我姐姐有个朋友叫郑琼,她是一个中国的纪录片导演,想在美国拍一个美国家庭领养了三个中国残障儿童的故事,其中一个男孩患有地中海贫血症,两个女孩是先天性失明加自闭症。这个家庭让我觉得很震撼很感动,那一年的圣诞节,我也就参与进去,还有几个朋友也想为这个家庭做一点事情,帮他们购买一些圣诞节礼物。后来我写了一篇文章,引起了轰动,又有很多我的朋友和读者也给这个家庭买圣诞礼物,给他们捐款。我们本来是想只给他家买一点圣诞礼物表达一些心意,后来没想到越来越多人参与进来,收到了好几十万美金的捐助。他们家原本小房子,后来就换到一个大房子里面去了。这是第一个我知道,并且被深深地震撼的收养家庭,通过我的笔写出的文章让更多的人,更多的中国人也感到很震撼,一个美国家庭居然能收养中国三个残疾孩子!

后来,第二年(2021年)圣诞节,我就又开始做了三四个家庭,让他们搞心愿单,我们就有意识地收集这些收养了中国残障孩子的美国领养家庭。没想到这事儿随后就像滚雪球一样,我们一开始是想做到四个然后做到八个再做到十六个,但到现在已经超过一百家了。对,这些就是我接触到的收养了残疾孩子的美国家庭。至于收养中国残障儿童对于这些美国家庭意味着什么呢?所有的这些家庭,百分之百都是基督教家庭,有信仰的。很多时候我们不理解为什么这些家庭会不远万里跑到其他国家收养一个跟自己毫无血缘关系的孩子,而且不光是毫无血缘关系,还不是健康的孩子,还是残疾的,很多残疾还比较严重,而且他们还不是收养一个,我接触到的最多的收养了21个,其中18个是来自中国的。是什么让他们来收养中国残障孩子的呢?他们认为是上帝对他们的召唤,他们是替上帝来做工。当然我是非基督徒,但是我也能想象到,如果要是没有这个信仰的话,他们是不可能做成这样的事情的,所以他们早已经超越了世俗的想法,比如我们养一个孩子是想以后孩子给我们养老啊,或者是养孩子过程中我们获得什么乐趣啊,但是他们养的那些孩子是残疾的,他们要付出很多心血,所以不是世俗的快乐能够满足他们的,而是信仰的力量,是精神方面的一个需求吧。这也就回答了他们为什么能做这些艰难的事,因为他觉得这个是神让他们做的,他们要做这些事情来达到替神在这个世上做工,就是这个意思。

行健: 信仰在他们那边的影响力是真的很大!

罗老师:是的。

行健:他们认为这样做是上帝给他们的一个任务吗?

罗老师:他们觉得是上帝的呼唤,上帝指引他们到中国去收养孩子,而且很多孩子是严重残疾的,他觉得这个孩子虽然是残疾的,但是也是上帝的一个作品吧,所以他要爱这个孩子,要把上帝这个爱传播下去,这就是能够支撑他们一遍又一遍走回去领养一个又一个有残疾的孩子的信念和动机吧。

行健:嗯,懂了,那么下一个问题,我从您的文章里了解到这些美国家庭如何爱护他们所收养的孩子时,我的内心无比感慨又充满感恩。您和您的朋友们在帮助那些收养中国残障孩子的美国家庭的时候,是否也是有这种朴素的想要感恩和报答的心理动力呢?

罗老师:这个肯定是有的,比如说这些美国家庭也收养了很多非洲孩子,还有其他国家的,比如柬埔寨的。当我们面对来自中国的那些孩子,无论他们是被中国父母抛弃也好,放弃也罢,他们有很多身体残疾,但是都被美国家庭毫无私心地给领养回去,当成自己的亲生孩子一样抚养,为他们付出很多心血,所以确实我们是比较感激的,或者说我们也特别想为他们做一些事情。你想想吧,比如说地中海贫血症,这些患者是需要终身输血的,这些孩子看起来是正常孩子样,但是她们有这个致命的而且终身伴随的血液疾病,需要终身输血。他们的亲生父母把它们遗弃或放弃,很多时候也是承受不了经济上的压力,在中国孤儿院也很难及时为他们输血,因为需要每两周输一次血,而且即使是有机会为他们输血,也是一种经济上的沉重负担,对孤儿院和福利院来说不堪重负。一些美国家庭把他们收养过来以后,就把他们纳入自己的保险里,然后要开车送他们每两个星期去输血。这些人终身输血下来,所有的费用超过650万美元,这些负担等于说是美国这些家庭,包括美国政府和慈善机构来承担了。因为这些事情本来应该是中国人或者是中国社会来一起协力完成的,但是呢,现在有这些美国家庭来替我们完成了。所以我们也是觉得,就像你说的那样有一个朴素的感恩或者感激,我们也就很想去帮助他们,看到他们遇到困难了,也就很愿意报恩也好,帮助他们也好,确实也是有心理上的那种动力。

行健:好的,我懂了。罗新老师,那您对公益事业最大的热爱在于哪一点呢?您和朋友做这件事有多久呢?是什么力量在背后支持你们一直坚持下去的呢?

罗老师:为什么要做这个事情呢?是因为我觉得人在这个社会上是不能只为自己活着,要做一些对社会有影响力的事情,其实公益事业就是特别好的一个例子,你自己做的事情能够对别人的生活产生影响,比如说我们去给那个疫情重灾区捐口罩,给那些地震、火灾的受灾人民提供援助,都是以自己的方式来对这个社会和他人的生活产生一些正面的影响。那么领养家庭也是一样的,我们去做这个事情,一方面是觉得这些人需要帮助,还有一方面就是确实这些人可以从中受益。很多美国家庭得到我们中国人送的心愿单礼物和留言时都感动得流泪,我们能实实在在地看到,我们做的这些事情对他人的生命生活产生了一个正面的影响,所以这就激励我们更愿意不断地进行下去,就是一个良性的循环。我们帮助领养家庭这个事是2020年12月开始做的,所以现在是两年多吧,也就是说我们是从一点点开始做,然后不断得到这些正面的反馈,感觉到我们做这些事情是非常有意义的,我们就继续往下走,从一个很小的事情一直做到现在。

罗新(左一)和收养家庭在一起

行健:所以这些公益事业对您来说虽然是工作之外的一个副业,但是您非常热爱它,对吗?

罗老师:对!可能超过了热爱我自己的本职工作,因为本职工作嘛,你是为了要赚钱要养家什么的,但是公益事业是没有任何利益在里面的,只纯粹的就是一种热爱,就是你看到了那里面的的一种无形的社会价值吧!

行健:好的,我懂了。这些年您把大量业余时间用于坚持做公益,这带给您自身哪些收获和成长,或者体会呢?

罗老师:公益是要帮助别人,其实对于我自己来说,我就是认识了更多的人。而且在和别人的这种交流,互相沟通,互相帮助的过程中,自己也获得了很多的收获和成长,或者可以说获得了很多温暖,获得了很多支持,比如说我去帮助了那些领养家庭,那些领养家庭也会关心我,我们就会成为Facebook的好友,互相之间就像成为好朋友一样。而且在做这些事情的过程当中,我发现,第一,做事要从小做起,第二要踏踏实实,第三要持之以恒。这些呢,就是我从公益中学到的一些事情,这些肯定是对我个人生活或者个人成长会有一些帮助的。所以我体会就是,做公益其实很多人会说你付出了很多,你很了不起,但其实我觉得我得到的可能会更多,因为其实你所有付出的都会有回报,虽然看不到有形的金钱回报,但是可能会从你的价值观,包括你自己对别人的影响,或者得到的满足感等方面,得到很多。这是我比较重要的一个感悟。

行健:所以就是无私奉献的过程中你获得不少精神满足,对吗?

罗老师:对,是的,因为很多人迈不出这一步,还是算计的比较多,会说我没有那么多时间,没有那么多钱,也没有朋友,我也不知道该怎么做呀。其实这都是只考虑到一种看得见的物质回报了。有时候你不去考虑回报,你只是去付出,可能到最后你可能收到的精神回报比你想象的还要多。

行健:也有很多人不愿意先做前面的那个付出的部分,就想着回报。

罗老师:对,那就永远迈不出第一步。

行健:嗯,懂了。好,那我继续下一个问题,世界很大、问题很多,需要更多人参与公益,您觉得该如何带动或影响身边人?如何去推动社会环境的改善呢?可以和大家分享一下您的做法和见识吗?

罗老师:呃,确实是这样的。比如说我自己做公益的话,自己一个人做就会很累,但是如何带动和影响其他人呢?我自己有一个公众号叫七彩娘娘,我是一个比较喜欢写东西的人,所以我是把大部分事情记录下来,发表以后,很多的读者看了文章以后就会跟我联系,愿意加入到这个志愿者团队来,所以我们这个关爱领养家庭的项目到最后有几百个志愿者。很多人都会通过文章对我这个人比较信任,通过文章认识到我们做的很多项目。为什么我平常挺忙的我还要经常写写东西,我觉得这就是一个带动和影响其他人的一个有效的方式,因为大家可以实在地通过文章来看到你做的是一个什么样的事情,这个事情有什么意义,然后就会联系我,询问能不能参与进来。而且他们还能继续把这个文章传播给更多的人,这就是我自己做的,而且我觉得是一个比较有效的方式。那如果说没有公众号,视频号,那也可以带动周围的人,就是你家里的人,同学,你的朋友,对吧!你自己做的事情你告诉他们说不错,询问他们要不要加入进来?其实就是滚雪球一样,就是越滚越大了,我们这个帮助领养家庭的事一开始只是说做几个家庭,到现在已经超过一百个了,也就是越来越多的人觉得这个事情挺有意义的,然后加入进来的。

行健:嗯,我听到了主要是两点,第一个是写成文章让更多的人读到这些文章来参与这些公益。第二种就是带动自己身边的人。那么下一个问题,您可以举个自己最引以为豪或最难忘又美好的帮助某个收养家庭的例子,并和大家详细分享一下其中的细节和感受吗?

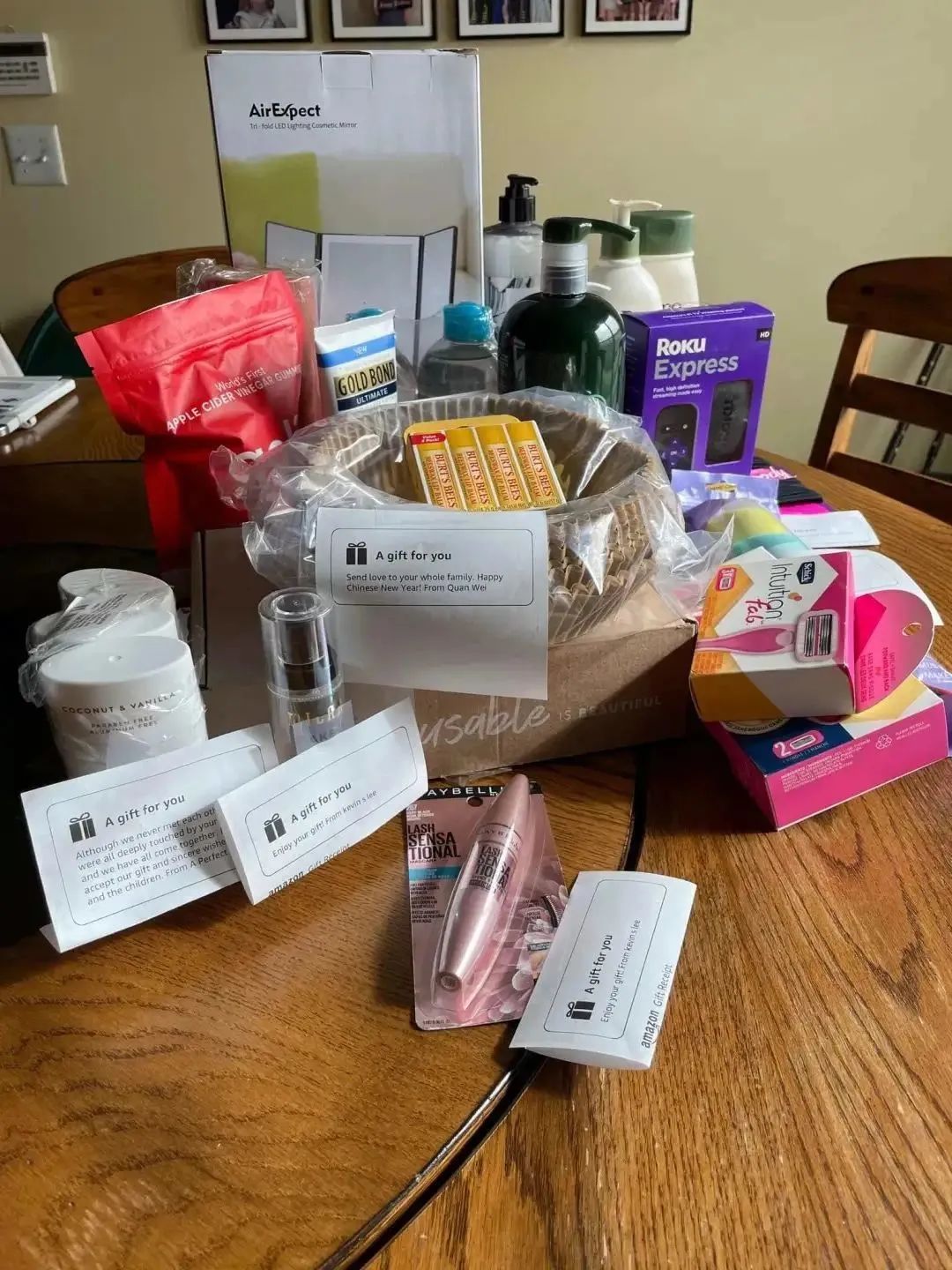

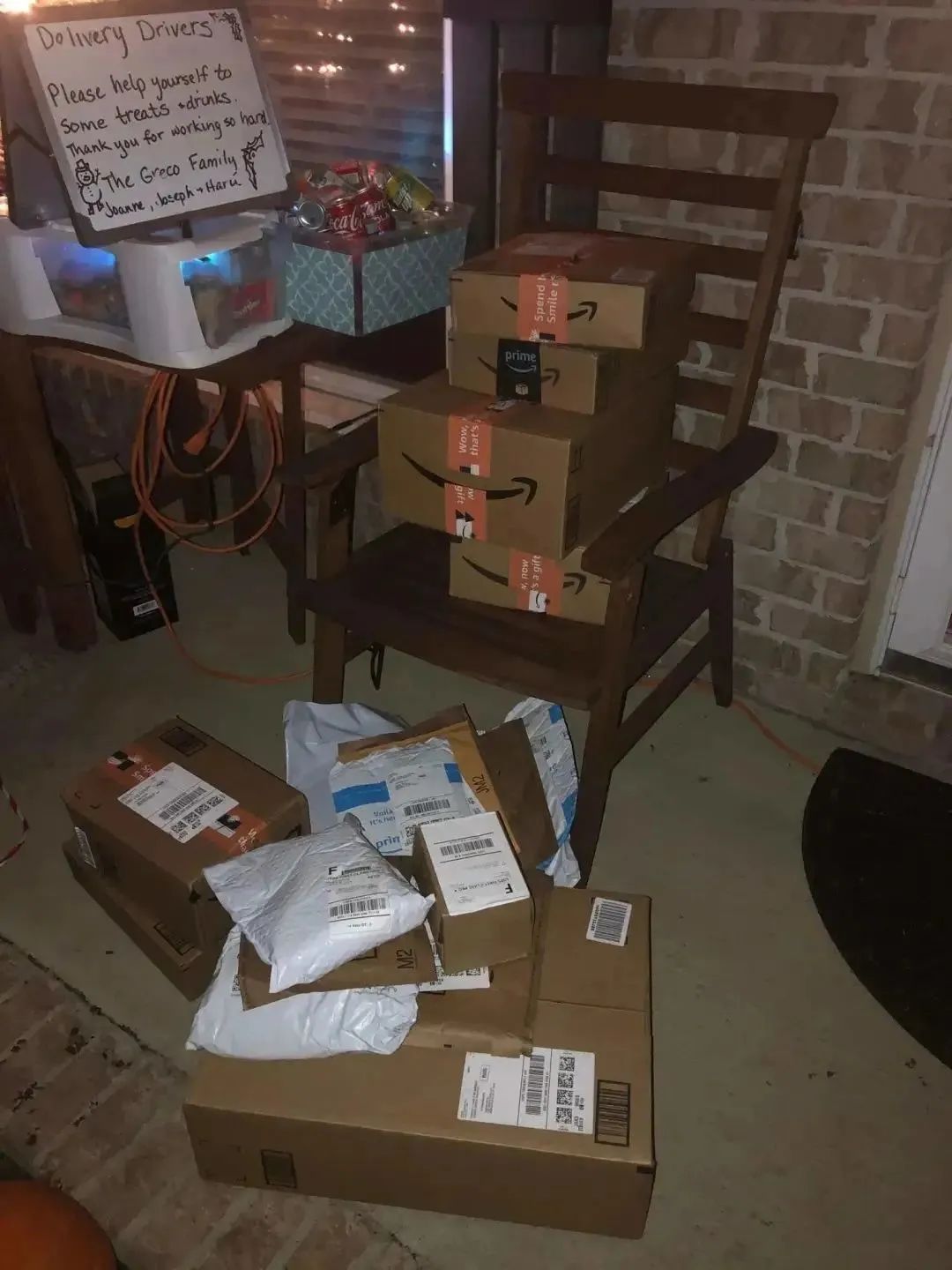

罗老师:嗯,这个可以说一下我们帮助的第一个家庭,就是2020年12月份的时候我们帮助的那一个家庭,我们是完全没有预想到后面会发生那么大的影响。当时是圣诞节了,郑琼正好给那个家庭要拍一个纪录片,他家比较困难,我们就发动大家给他们家捐一点钱,买一点圣诞礼物。我那篇文章一发出去就轰动了,之后源源不断从四面八方来自全国各地的捐款一下子就铺天盖地涌来了,那种巨大的热情快把大家淹没了,就属于那个完全没有意料到的,非常独特的一种经历。那个家庭每天都可以收到很多礼物,就是那种突然性爆发的来自社会各界和世界各地的这种爱,奔涌而来的大爱。大家看到竟然有这样的美国家庭付出了这么多来帮助中国的残疾孩子,都被震撼了,都有深深的感动。那个是第一个受助家庭,是非常难忘的也是不可复制的,后面也不太可能有那种情况了,在很短的时间里就筹集了几十万美元,后来我们用这笔钱帮他们家换了一个大房子,这一切就像一个圣诞节奇迹!另外呢,就是后来第二年我们开始做心愿单的时候,有很多那种小故事,比如说美国收养家庭收到了什么信,礼物,写成了感谢信发到了Facebook上,然后Facebook上很多美国人就留言,说没有想到有那么多中国人惦记着你们,就是说很温暖吧。很多这类小故事,有些网友留言说自己是圣诞老人,送礼物来了。有的人说自己是中国奶奶,来给自己的孙子孙女们买礼物。网友们都是千奇百怪,从各自的角度,温馨又有一点搞笑地制造了很多难忘的时光。这些让人特别温暖的小故事,是第二年的圣诞节发生的。刚刚过去不久的这个圣诞节,我们重点给一个收养家庭做了一个“约书亚的小屋”,也是一个很难忘的经历,就等于说每一年圣诞节都有一点很不同的安排,而且每年圣诞节我们都做了一个比较大的事情。

行健:我本人也十分喜欢做一些小型公益活动。如果我也想像您一样,做到这些了不起的事情,我该怎么做,又该具备哪些条件呢?罗新老师能不能基于您自己的经历,分享给我一些建议,并指导我如何实操呢?

罗老师:我自己的一个切身体会是,一开始一定不要设立一个非常大的目标,一定要把目标设的非常小,这个目标是你自己能够解决的。比如说我们去年做心愿单,我们是怎么想的呢?我跟郑琼两个人商量,我们先只帮助三、五个美国家庭,他们每个家庭开一个心愿单,我们动员大家给他们买心愿单上的礼物,我们会把心愿单发到朋友圈号召大家买,即使没有一个人来买,我说我自己都可以来买,因为他们开出来的心愿单每个家庭就一百多美金,有的三百多美金,并不是很多,就算没有人支持,我自己也是可以完成的。而不是说我设立一个很高的目标,然后呢做不下去。所以我不管做什么事情,一定要这个事情是我可以做的,但是,每订立一个小的目标后就脚踏实地完成,然后每次你得到的效果是远远超出你订立的目标。我们一开始只想帮助三、五个家庭,最后却帮助了一百多个。因为我知道先做我力所能及的事,在这个基础上只要有人来参与,就是说我先做一,只要有多一个人来参与我就做成二了,那再有一个人来参与我们就做成三了,就不断这么滚下去,但是我不是说一开始我就设十,或者一百,我只做我自己能够做的。所以我觉得你也是这样的,包括其他的年轻人或者任何想做公益的人,就是从身边的一个一个小事情做起。如果这个事情做了,没有一个人参与,没关系的,我自己可以把它完完整整做完,这对于我自己来说不是一个特别大的压力,会让我焦虑的睡不着觉,让我好像倾家荡产或怎么样。也就是说,我自己可以Hold住,从一开始就脚踏实地,然后只要是坚持下去,这个事情最后的结果一定是会远远超出你自己最初的那个小小的目标。但是一开始一定不要设立一个高的目标,曾经我接触到一些人,说看你们做的不错,我们要么搞一个什么样的组织,帮助一千个美国家庭,我绝对不会参与这样的事情。我觉得不要好高骛远,一切从你自己能够hold 住的那个一点点的细节开始,一点点的小事开始。

行健:也就是一步一步做,就是不要想一口吃成胖子,这种不可能的。

罗老师:对,一开始你的目标不要设立的太大。所以,比如说我自己,从我这个事情来说,就有我朋友的孩子说他们想去帮助几个领养家庭的孩子,有一个孩子只是跟其中一个被领养的孩子建立了联系,然后他俩经常在一起聊天,他帮助那个孩子补习,两个人还真建立起了持久联系。但我也知道,其他有的孩子一开始就说给很多很多人做补习班,要帮助很多人,其实那个目标太大了,不好实施,就不容易落实下去。但是有一个孩子找了另外一个领养孩子,他俩做了笔友,然后还做了朋友,半年多的时间了,两人还建立了挺好的一个关系,我觉得其实这就是从小事做起的一个例子。

收养家庭合照

行健:罗新老师,您在做公益的过程中,遇到过被人误会或委屈的时候吗?遇到这样的人或事会感到后悔吗?会怎么面对、怎么处理呢?

罗老师:嗯,肯定是有这样的事情的,比如说去年我们做那个心愿单的时候,很多美国家庭给我们写了很长的信,叙说他们自己的一些不愉快的经历,我写成公众号文章,有些人就质疑,她们说美国人享受了非常好的福利,不可能有人有困难的,也不可能有人受到歧视,美国是一个平等的社会,其实能说出这种话的人我觉得都非常天真,但是确实有人还专门写文章来批评,说我是一味地吸引眼球,什么夸大事实啊或者编造事实啊,但是我写的每一句话做的每一件事我都是实实在在的,我是不可能编造出来的,就是这些收养家庭提供给我的信息,告诉我这些故事。的确是会有误解的,有些人觉得你做的这些事情是不是为了流量,为了吸引眼球,是不是有些事情不是真实的,因为美国领养家庭这个事情暴露了两个问题,一个是中国人受不了,因为他们觉得自己的同胞把孩子遗弃,是挺丢脸的一个事情,所以很多人不愿意承认这个事实,认为这是不可能发生的,那美国这边也有一些误解,觉得美国是一个福利社会,来了以后都有保险,这些人都享受高福利,你们为什么还要帮助这些人呢?这些家庭怎么会有困难呢?也有一些不理解吧。但是我觉得是没有必要理会吧,其实这些误解相比正面积极的反馈来说,是非常微小的。可能我收到的是百分之九十九的人是支持我的,可能百分之一的人会质疑和不相信,或者是诋毁,那你一定要把心思放在百分之九十九上,你是为这些百分之九十九的人来做事,而不是去放到那个百分之一的质疑上面,对吧?所以我遇到这样的事情,我是没有感到后悔过,我觉得这些人这种想法其实挺可悲的,而且我只能去继续做我的事情,然后他们愿意怎么想那是他们的事情,我也没有必要去和他们争辩,因为有时候人只想相信自己愿意相信的事情,争辩也没有意义,你只是把你想做的事情做好,因为有更多的人需要你,更多的人会支持你,认同你,所以没有必要把精力花在一些不值得的或者是很微小的一些质疑上。所以谈不上什么处理吧,我一般就不理会,有时候我会说明一下,比如说有的人认为美国家庭领养中国孩子是为了福利,他说领养一个孩子美国政府会每个月给他五千块钱,领养十个他就有五万了,他就可以躺平了,这就完全不是事实,根本就不是这么回事。那我有时候就会解释一下,说明一下,因为有些人确实是看到不实的报道,他有这些误解,我会解释一下,但是我一般不把更多的精力花在这个上面。

行健:就不需要理他们?

罗老师:对,除非你觉得是一个很大的谣言,就像他们认为有些美国家庭收养孩子是为了拿福利,因为每个孩子美国政府会给很多很多的钱,那领养十个孩子以后家里就会有很多很多的钱,这个是不可能的,这个就完全不是事实,我会就我自己了解的情况说明一下。但是好多人就觉得你是在编造,那我就不予理会了,那你要那样说就那样说吧,我没有必要去花那个精力,去浪费时间。

行健:罗新老师,我注意到您被称为“99个美国收养家庭的信使”,我从这个称谓的背后可以想象到您为那些收养中国残障孩子的美国家庭所付出的奔走、呼吁。我想具体地了解这些年您为这些美国收养家庭发起了哪些主要的援助项目呢?

罗老师:这个所谓的信使其实我觉得还蛮贴切的。作为这些美国收养家庭,他们和中国的联系,其实就是到中国把一个残疾孩子或者说把一个被遗弃的孩子领回美国了,然后这个家庭就生活在美国,之后和中国就没有联系了。这个孩子本身是被遗弃的,中国对这些美国家庭也没有一个近距离的接触,只是偶尔听说某个奥运冠军是被遗弃,在美国长大啦,偶尔听到这么一、两个故事。所以呢,我们去做这个事情,其实是把美国和中国这两个部分联系在一起了。因为我们就是来支援帮助这些美国家庭,那么这些网友也好,读者也好,朋友也好,都是中国华人,在美国生活的的华人,我们正好把这两个部分联系在一起,所以这个可以说是信使吧,或者说是一个中间人这样的。具体的项目呢,比如说心愿单是我们一个常年的项目,就是说让美国家庭开一个心愿单,然后我们发动大家去购买心愿单上的礼物,直接寄给他们,而且我们不光圣诞节,后来包括新年,也都会做。因为这个家庭成员是不断增多,一直到这一年下来都是不断在帮助他们。另外就是某些家庭遇到具体的困难,我们会给他们一些支持,比方说他们家里的水管子爆了,因为修水管可能要花两千块钱,我们就会为他们申请一些资助或者说我们从大家的捐款里面给他们付一些钱;再比如说有的家庭急需一些帮助,例如家里的那个下水道堵了,或者说家里被诈骗然后失去了经济来源,我们就会想办法给他们一些经济上的支持,或者说当这些家里有亲人去世我们会送花并且送去慰问,还有比如说父母生病了我们给他们订一些外卖,反正就是做各种各样的小事情,还有就是去年给一些收养家庭捐了旧衣服,因为很多家庭其实很困难,所以我们就发动大家捐出质量较好的旧衣服,我们收集起来给那些收养家庭送过去,这也是我们去年做的一个项目。

行健:嗯,像您所做的这些公益,其实都在生活中一些小事里面,并不是一些大项目。

罗老师:对,不是。因为大项目对我来说,我们没有那个能力做,因为本来我们这个心愿单就是一个自发的不经意间做起来的一个事情,而且我们现在还没有成立一个非营利组织,其实就是靠我们个人的付出,我们也没有能力去搞一个特别大的项目,就是这些日常的一些小事吧。

行健:就是大家都是凭着自己的喜好,愿意付出、愿意做公益,就自发地聚到一起,有组织地在一起做。

罗老师:对,是的。

收养家庭合照

行健:好,下一个问题,能请您分享更多有关“帮助收养家庭清空圣诞购物车”项目的细节吗?或者是能再举个例子吗?我还是挺感兴趣的。

罗老师:嗯,这个圣诞购物单就是我们想给美国收养家庭购买圣诞礼物。一开始只有几个家庭,但是我没有想到会引起轰动,因为我每次整理出收养家庭的故事,再找几张照片,附上亚马逊网站的心愿单链接,编辑成公众号文章发到朋友圈,然后我的朋友圈里的朋友又转发,大家看到了就到亚马逊网站下单购买这个心愿单上的礼物,因为人多力量大,很快他们的心愿单就被清空了,然后我就要求收养家庭不断添加东西,然后又不断被清空。以2021年圣诞节为例,最后到什么地步呢,就是他们的心愿单一放上去就马上被清空,有时候我想去买都抢不到,后来收养家庭就来问我,我们何德何能为什么有那么多人来帮助我们,他们其实有点害怕了。我们就给他们提了一个建议,就是把这份爱传递下去,收养家庭照样还在心愿单上添加所需要的物品,但是这些物品,不是给他们自己的礼物,而是通过他们的手给更多的领养家庭,所以大家觉得这是一个非常好的方式,就这样把这份爱传递出去了,那这个就是一个非常有意义的事。比如说他们收到了几十张礼物卡,把每一张礼物卡送给他们认识的收养家庭,每个家给一张或者两张,这样传递下去。所以通过这件事,我们虽然说只帮助了一百个,但是通过这一百个家庭可能又帮助另外一千个家庭,就是放射性的传递吧,这个其实是挺有意义的,就是希望能够把爱不断地传递下去。

行健:您在开展这些帮助美国收养家庭的公益项目中,您获得的支持主要来自哪些渠道呢,政府支持、企业捐赠、还是民众捐款?中国朋友参与这个公益项目的意识和热情如何?

罗老师:这个主要是民众捐款,主要是我写的文章有很多读者,另外,我们设立了一个捐款渠道,无论是通过微信支付,还是通过美元支付,全部都是民众捐款。我们没有任何政府的支持,因为本身也是个人发起的,也没有寻求企业的捐赠,民众捐款是主体,而且这个事儿中国朋友参与的热情是非常高的,就像我刚才提到的,曾经有一段时间,这些家庭放在心愿单上的礼物会在顷刻间被买空,就是能到那个地步。另外,波士顿旁边有个华政的,他组织当地的华人捐款,捐了一万多美金,这笔捐款又帮助了更多的领养家庭。还有一个专门帮助领养家庭的一个组织,每次我们这边有急需的帮助,我们到那个组织里面来申请资金,给这些领养家庭发下去。

行健:明白了,主要还是民众捐款。好,那么另外这援助项目得到收养家庭怎样的回应了呢?

罗老师:那就是非常正面的,因为就像我说的,这些收养家庭其实是被遗忘的群体。中国那边把孩子送去以后,没有人再去关注这个家庭会怎么样了,他们在美国这边呢,好多人也不太知道怎么跟他们打交道,一家人领着几个残疾儿童,又都是来自中国和其他亚洲国家的(印度,柬埔,韩国等等),和正常的美国家庭不太一样,所以这些家庭是被遗忘的,而且是要自己很辛苦地来维持这个家庭,所以当他们收到我们的请求,然后收到那么多网友给他们寄来的礼物,收到了很多很多感人的留言以后,他们是非常感动的,很多人都哭了,非常多的正面反应,他们就会在他们的Facebook转发这些信,分享这些事情,然后写感谢信,也就是说,双方对这个事情都有一个非常正面的回应。他们的这些回应我会翻译成中文发在公众号文章里面,更多人看到以后又被感动,然后又加入进来给他们购买礼品什么的,这个反响是非常非常好的。

行健:就是大家都很支持您的这些活动?

罗老师:非常支持,收养家庭是非常感激的,而且他们觉得这是他们一生中最难忘的一件事,而且不曾遇到过的一件事情。

行健:您所做的这一切涉及到大量的细致繁琐的访问、调研、核查与沟通等等,这需要您和团队成员付出极大的耐心、时间、体力、和智慧,很辛苦!为什么会想到要做这些?能坚持做这么久,不只为表达心中流淌的浓浓的感恩之情吧?这些决定和行动与您过去的生活、学习、与工作经历有怎样的关联吗?很想听您细细分享您的心路历程与您的自我发展之路。

罗老师:这个我一开始就提到了,因为我本身是学社会学的,而且我也比较喜欢关注这些社会问题,这些民众的疾苦,或者是社会热点,所以这是为什么能做这些事情,本身是和我学的专业以及我自己的兴趣有一定关系。是的,肯定是有好多事情要做,非常繁琐。但是就是因为你喜欢做这个事情,可能就会不觉得这个事情很辛苦,如果是别人说,罗新你要做这个事情啊,逼着我去做,我可能会觉得很辛苦,但是自己做喜欢的事情,自己热爱的事情,可能会觉得时间过得很快,而且也很快乐,你不觉得是苦哈哈的度日如年啊,没有那种感觉。我觉得这个就是一切并不是凭空而来的,而是说一个自然形成的过程,因为如果没有去帮助美国领养家庭,我可能还会做其他的一些事情,因为我原来也做了一些其他的慈善公益,都参与过。比如说我们这边食品银行,我一有时间就会到那边给他们帮忙什么的,另外还有孩子学校里面也有慈善活动,我都会积极参与,就是说公益它不是一个独立的事情,它是跟你自己的兴趣、你自己的爱好、你自己以前的学习、经历、工作,这些都是联系在一起的。

行健:懂了,好,那这些收养家庭应该是住得很分散的。您是如何联系到这么多家庭的呢?又是怎样知道他们需要帮助并去了解他们的真实需求呢?更难得的是,您努力与这些收养家庭之间建立了互信,并将这些家庭紧密地联结起来。让他们能够放心大胆地信任您,愿意接受您的援助也是并不容易的。您是如何和他们保持良好的关系,建立互信的呢?这个过程中,有没有过一些特别难忘的插曲或者让人伤心的挫折呢?如果有,您又是如何处理的呢?

罗老师:收养家庭本身就是一个比较紧密的社会团体,但是这个团体不是说一共就一百个人或者多少个人,就是一个社群吧。因为他们经常要在一起交流去什么地方能够领养到孩子,要有哪些手续,怎么去中国买机票,哪一个领养中介比较好,如何联系大使馆,好多手续的事情。所以他们经常在一起交流,互相帮助。有些人凑不齐钱,别人也会帮他凑一点钱,他们是一个比较紧密的,交流比较多的一个社群。我们起初是认识一两个人,但是通过这一两个人再去找他们熟悉的人,然后他们熟悉的人再去找其他熟悉的人,就是通过这样一个方式我们就认识了越来越多的人,一开始我们做三四个家庭,然后三四个家庭做完以后,会觉得这个方式挺好的,他们愿意分享给别的家庭,那别的家庭因为收到他们的鼓励就加入进来,分享他们的故事,分享他们的心愿单。就这样,我们就一直往下做,所以我们算是比较难得的能进入到这个社群里面的人,而且我们做的一些事情对于他们来说也是非常有意义的,他们也是充满了感激。所以说他们也就接纳了我们,然后一直做下来,他们也确实比较信任我们。 如果说令人伤心的挫折呢?我举个最近的例子,因为郑琼在拍纪录片,收养家庭曾分享了一些他们生活中的一些苦难或者说是遇到的一些挫折,比如这些收养家庭里有很多收养了各种各样身体有疾病或残缺的孩子,有一些是盲人,有一些是聋子,有些是脑瘫,还有些是精神上的疾病,比如,有一些孩子是有自闭症,有抑郁症,有精神分裂症,总而言之是有一些严重的精神疾病,这些孩子可能会打他们的父母或者说伤害他们家里其他的孩子。有一天他们在群里分享了这些事情,后来我们有志愿者就说,这一方面是我们中国人了解不到的收养背后的一些黑暗面,想象不到一些孩子会殴打他的养父母,会逃跑,会自杀什么的,所以就问我们能不能把这些故事分享出来。后来有一个收养妈妈非常生气,说我是因为信任你们我才在这里说的,任何在这个群里说的话一个字你们都不能传播出去,不经过我的允许不能传播出去,然后很生气地退群了。但我也理解这个妈妈的,她把这个伤痕累累的经历展示出来,但是只想展示给这个小群体,不想展示给大众,因为她其实还想维护一个收养家庭表面上的那种平和美满,不想让大家看到背后的伤痕和痛苦,我当然理解。但是她非常生气,她觉得为什么在这里说的话竟然想给她发布出去。其实我们没想发布,只不过是有人觉得这个领域非常罕见,就想征求下意见,就引起了一个家长的很大的反应,我以此给你举这个例子吧。

行健:在帮助格雷丝家庭房屋改造这件事中,我看到了一个奇迹,一个充满了爱、团结、谦卑、互助的奇迹,一个跨越种族、文化融合的奇迹。一群原本各自生活在自己的世界,在自己的轨道上忙碌奔波的人,走到一起,仅仅用三天合力让这个奇迹真实发生,这真是让人心生满满的钦佩与感动。您可以跟大家具体分享一下这个事情的由来吗?

罗老师:他家一开始有三个女儿,然后去中国收养了两个男孩,当时本来说只收养一个,但是去中国后又发现有另外一个男孩也需要帮助,他们就把两个男孩一起领回来了。这样的话他们家就是从三个孩子变成了五个孩子,但是这两个男孩领养回来以后不久,Grace又怀孕,生了一对双胞胎,这下这家就变成了七个孩子,前两年又生了一个小baby,现在他们总共就是八个孩子。他们这个家庭扩大得非常快,从三个到五个到七个再到八个孩子,所以是一个十口之家。随着孩子长大,他们家就不够住了,完全不够了,而且孩子呢还在不断长大,这个就是事情的起因。因为郑琼导演在拍纪录片,在他家关注得比较多,就发现了他家这个需要帮助的点,就是需要扩大他们家的居住环境,我也去过他们家几次,一开始只是给他们家送旧衣服,帮他们家包饺子,也看到了他们家的情况了,但是装修是一个非常大的工程,要花很多钱,所以一开始我们也没想到能够替他们做成这个事,只是想着是不是写篇文章呼吁大家捐点款。之后刚好我又一次去Grace家,我带了一个陈师傅和他的太太真真,去他家时我们带去很多吃的,在他家一起吃饭。陈师傅是搞装修的,让他看看可以有个更清晰的了解。然后我们就让陈师傅看了一下这个房子,他就提出了一个很好的可行建议,说这个地下室可以怎么隔离出一个房间。因为有这个陈师傅在,所以这个事情一下子从一个虚无缥缈的事情就落实了一些。

参与装修的陈师傅和他太太

后来我就开始写文章,发动大家捐款,这时候有另外一个纽约的集团看到了,这家老板也愿意加入进来,这样有他们两家的加入,才有了这个三天改造出的奇迹的发生。其实之前已经做了两到三周的准备,购买材料,做所有的相关准备等,最后那三天时间是所有东西都到位了,我们所有人都在里面干了三天三夜完成了。但是前面从那个缘起到做好准备是有一个过程的,他们带的工人里还有墨西哥裔的,主要是华人,但是确实是像你说的是来自各种不同的地方不同种族的人一起共同创造的一个奇迹。

参与装修的所有师傅

行健:就是大家都在为这个目标努力,所有人很团结。

罗老师:是的,其实就是一个互相影响的过程,比如说纽约的那家集团看到我做的这个事情以后愿意投入进来,那也是和我写了这个文章是有关系的。但是大家都是用爱来把大家联系到一起的,大家的一个目标就是爱和奉献,对吧?

行健:是啊,大家都愿意去献一份爱心。那么你们怎么选择帮助对象?怎么协商制定这么大工作量的改造计划?你们所有参与人又是如何分工协作才能如此高效地完成这个奇迹的呢?

罗老师:选择帮助对象其实我们就是看哪些人需要帮助了,比如说看到有些人家里水管坏了,有些人家里其他什么坏了,因为我们是和收养家庭在一个群里,只要我们看到了我们就会去帮助。就比如说Grace家我们是去过她家里,看到她家里实际情况然后想去帮助她家的,然后这个改造计划都是一步一步进行的。一开始只想着给他们做一个比较初步的改造,纽约的那个集团加入进来以后就想把他家改造做得更大一点。并不是一开始我们就设计了很宏大的要做ABCD这么多计划,其实我们也是从小做起,只是因为不断有人加入,不断有人支持,我们看到了这种可能性,我们才不断地一点点把改造计划扩大出来。有很多志愿者就是通过这个文章加入进来啊,有很多人来一起分担,有些人来参与翻译,有人参与捐款,如果没有大家的捐款,我们也不可能有这个预算去买材料,去请人来做。

装修过程

行健:这真是特别美又温馨的经历。感谢罗老师的分享,感谢您能接受我们的采访,谢谢罗新老师。

罗老师:不客气,然后我也是希望你们能通过这些事情明白,从小处做起,然后一点点开始自己的公益事业,因为公益事业就像我说的,你付出了以后一定能得到东西。可能你付出了时间精力,获得心灵的满足,然后你通过影响别人的生活,你也对这个社会做出了一份自己的贡献。

行健:嗯,就像您前面说的要敢于迈出第一步,敢于做出自己的奉献。

罗老师:对,就像美国收养家庭一样,他们做出这些事情其实很有风险,因为他们需要养这些孩子一辈子,因为有些残疾孩子不可能工作不可能自立,需要养一辈子。但是你说这些人不去做的话,那些孩子就不会成为现在这个样子,你说对吧!所以,虽然艰辛,很多收养家庭还是觉得自己值得的,因为他们觉得自己获得了很多精神满足和意义感。

行健:好的,明白了。说真的,当我问这些问题时,我似乎又看到了陈太太做200多个包子,罗新老师为众人做饭菜,一天五趟跑进跑出采购的瑞恩,两个老板和工人师傅全力以赴做工时的忙碌身影。这一切真实太神奇、太迷人、太不可思议了。感谢您与您的朋友们一起用爱创造了这个奇迹!那么今天的采访就到此结束了,非常感谢罗新老师。

罗老师:好的,也谢谢你的采访。